自律神経失調症の本当の原因とは?

「何科にかかっても異常なしと言われ、薬では改善しなかった…」

「倦怠感、息苦しさ、めまい、不安感など、日々の不調が続いている…」

そのような慢性的な自律神経症状にお悩みの方が、当院にはたくさんいらっしゃいます。

当院では、これらの不調の根本原因を、単なる「神経の乱れ」ではなく、頭蓋骨のズレと考えております。

ズレといっても、頭蓋骨そのものが大きく歪むわけではありません。頭蓋骨の周囲に存在する筋肉や皮膚が硬く緊張している状態です。

自律神経失調症の方の頭部を触診すると、皮膚の動きが明らかに悪く、「頭が動かない」「つっぱる」ような感触があります。しかしこれは単に頭部だけの問題ではなく、骨盤・背骨・腹部・首・足元まで、全身の構造的な連鎖の結果として現れているのです。

このような状態に心当たりはありませんか?

- 長年、原因のわからない不調が続いている

- 気分の波が大きく、仕事や家庭生活にも影響が出ている

- 頭が重く、スッキリしない感覚が続いている

- 首や肩のコリがひどく、睡眠の質も低下している

- 病院で「自律神経の問題」と言われたが、改善方法が見つからない

こうしたお悩みの根本原因を改善し、一時しのぎの対処ではなく土台から整える施術で、あなたの体と心に変化をもたらすことをお勧めします。

以下に、一般的によく言われている自律神経失調症の話と当院の考えをまとめてみました。

自律神経の働きと構造

自律神経とは、私たちの意識とは無関係に24時間働き続ける神経系であり、呼吸、心拍、消化、血液循環、体温調整、内臓の働きといった生命活動を自動的にコントロールしています。

いわば「体の奥にある司令塔」のような存在であり、生きるために欠かせない基本機能の裏側を支えている重要な仕組みです。

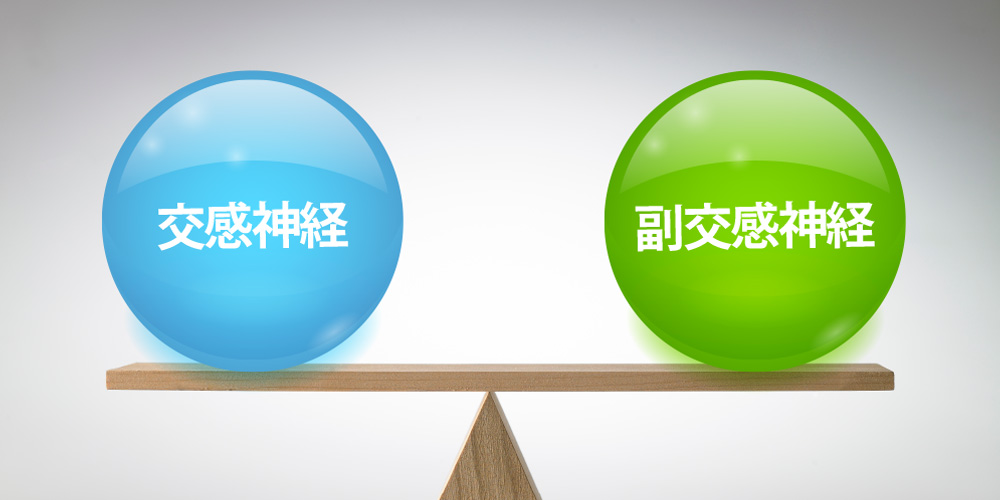

この自律神経は、2つの神経系から成り立っています。

- 交感神経:緊張・興奮・ストレスに反応して優位になり、心拍や血圧を上げる働きをします。活動中やストレス状態では主にこちらが優勢になります。

- 副交感神経:リラックス時や睡眠中に優位になる神経で、消化機能を高め、血圧や心拍を落ち着かせます。

よく「交感神経と副交感神経はシーソーの関係」と言われますが、実際には一方が高くてもう一方が低い状態が良いわけではなく、両方が高く安定して働いている状態こそが理想的なバランスです。

このバランスが崩れると、体と心にさまざまな不調が現れます。

自律神経の乱れが引き起こす不調

自律神経が正常に機能しているとき、私たちの体は内臓や血流、呼吸、体温などを無意識に適切な状態へと調整し、心身の安定を維持しています。しかし、何らかの要因でこの自律神経のバランスが乱れると、その影響は体全体に及び、非常に多彩な不調として現れます。

特徴的なのは、こうした不調が「一つの部位」に限られず、全身にわたって症状が現れる点です。また、症状は一定ではなく、時間帯や環境、気温、精神状態によっても強くなったり弱くなったりと変動します。そのため、「調子が悪いのに検査では異常がない」「病名がつかない不調が続く」といった悩みを抱える方も少なくありません。

身体的な症状

- 慢性的な疲労感・だるさ: 睡眠や休息を取っても回復せず、常に体が重だるい状態が続きます。朝起きた瞬間から「もう疲れている」と感じることもあります。

- めまい・立ちくらみ: 立ち上がったときやふとした瞬間にふらつきを感じることがあり、時には不安定で倒れそうになることも。自律神経が血圧調整に関わっているため起こりやすい症状です。

- 動悸・息切れ・喉の詰まり感: 運動をしていなくても心臓がバクバクしたり、息がしづらく感じたり、喉に何か詰まったような違和感が出るケースもあります。特に緊張時やストレス下で出やすい傾向があります。

- 胃腸の不調: 胃がキリキリ痛んだり、便秘や下痢を繰り返したり、食欲が著しく低下するなど、消化器系への影響も深刻です。腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど自律神経とのつながりが強く、不調が出やすい部位です。

- 肩こり・腰痛・手足の冷え: 血流の滞りや筋肉の緊張が続くことで、慢性的な肩こりや腰痛、手足の冷えを訴える人が多く見られます。季節に関係なく冷えを感じる人も少なくありません。

- 発汗異常: 少し動いただけで大量に汗をかいたり、反対にまったく汗が出ず体温調整が難しくなったりするなど、発汗機能の異常も自律神経の乱れに関係しています。

- 睡眠障害: 夜なかなか寝つけない、寝てもすぐに目が覚める、早朝に目が覚めてしまうといった不眠症状に加え、寝ても疲れが取れないと感じる「非回復性睡眠」も特徴です。

精神的な症状

- イライラや焦燥感: ちょっとした出来事にも過剰に反応して怒りっぽくなったり、何かしなければという焦りに駆られ、心が落ち着かない状態が続きます。

- 不安感・パニック感: 特に理由がなくても不安な気持ちが襲ってきたり、「このまま倒れるのではないか」という強い恐怖を感じることがあります。呼吸が浅くなったり過呼吸気味になる人もいます。

- 抑うつ気分・感情の不安定さ: 何もやる気が出ず、日常の些細なことにも気力を使い切ってしまう感覚が出てきます。涙もろくなるなど、情緒がコントロールしにくくなることも。

- 集中力の低下・記憶力の減退: 会話や本の内容が頭に入ってこない、仕事や勉強に集中できない、予定をすぐ忘れてしまうなど、脳の働きにも影響が及びます。

これらの症状は、身体的・精神的な側面が複雑に絡み合い、日によって変化することも多いため、他人には理解されにくく、ご本人も「自分でもよくわからない」と感じてしまいがちです。

しかし、これらの背景には交感神経と副交感神経のバランスの乱れが深く関係している可能性があります。

ただ症状を抑えるのではなく、自律神経そのものの調整と、心身全体のリズムの回復を目指すことが、根本改善への第一歩となります。

一見似ている他の疾患との違い

自律神経の不調が引き起こす症状は非常に多岐にわたり、内臓やホルモン系、精神的なバランスなど、全身のさまざまな不具合として現れることがあります。

しかし、その多様性ゆえに、他の疾患と症状が酷似しており、誤解されやすいという点も見逃せません。

特に以下のような病気は、自律神経の乱れと重なる症状が多く本人が気づきにくいだけでなく、医療機関でも見逃されることがあるため、正確な鑑別診断が重要になります。

- 甲状腺機能異常(バセドウ病や橋本病など)

甲状腺ホルモンは代謝に深く関与しており、分泌量が多すぎても少なすぎても身体に大きな影響を与えます。例えば甲状腺機能亢進症では、動悸や発汗、焦燥感、手の震え、体重減少などが起こり、自律神経失調とほぼ同じような症状が現れます。一方、機能低下症では、倦怠感、抑うつ傾向、寒がり、むくみなどが出現します。これらの症状はホルモンバランスの異常が原因であり、血液検査により明確な数値で判断できます。 - 糖尿病

慢性的な疲労感や集中力の低下、頻尿、口渇、視力の変化など、糖尿病の初期症状は自律神経の乱れとも重なります。また、進行した糖尿病では「糖尿病性自律神経障害」という病態が生じ、胃腸の運動異常や排尿障害、立ちくらみなどが現れることもあります。こちらも血糖値やHbA1cなどの検査により診断が可能です。 - 消化器系疾患(胃潰瘍、逆流性食道炎、機能性ディスペプシアなど)

胃痛、吐き気、胸やけ、食欲不振といった症状は、自律神経の不調でも見られる一方で、消化器系に器質的な問題がある場合もあります。特に長期間続く不快感がある場合は、胃カメラや超音波検査などで、胃や腸そのものに病変がないかを確認することが重要です。

上記のように、自律神経の乱れと他の疾患との区別は見た目の症状だけでは難しいことがあります。

そのため、自己判断に頼るのではなく、まずは医療機関での基本的な検査を行い、明らかな異常がないにもかかわらず不調が続く場合に、自律神経の乱れを視野に入れていきましょう。

一般的に言われている生活習慣と自律神経の関係

自律神経は非常に繊細なシステムであり、日々の生活習慣に大きく影響を受けると言われています。

その働きは、睡眠・食事・運動・ストレスなど、さまざまな要素に左右されるため、日常の「ちょっとした乱れ」が積み重なることでバランスを崩し、身体や心に不調をもたらす原因となります。以下では、一般的によく言われている自律神経のバランスを乱す原因となる代表的な生活習慣について詳しく解説します。

- 睡眠不足

現代人に最も多い問題の一つが睡眠不足です。睡眠は副交感神経を優位にし心身を回復させる時間ですが、睡眠時間が短かったり眠りが浅い状態が続くと、自律神経の回復が追いつかず、交感神経ばかりが優位な状態になります。結果として、朝起きた時点ですでに疲れている、夜になっても眠れないなどの悪循環に陥ります。 - 不規則な生活リズム

夜更かしや不規則な食事、シフト勤務などで生活リズムが乱れると、体内時計(概日リズム)が狂い、自律神経のスイッチがうまく切り替わらなくなります。特に「起きる時間」「寝る時間」が毎日バラバラだと、神経系が混乱し、心拍や血圧、ホルモン分泌にも影響を及ぼします。 - 過度なストレス

ストレスを感じると交感神経が優位になります。これは本来「危機回避のための反応」ですが、現代社会では慢性的なストレスにさらされることが多く、常に交感神経が緊張状態に。心身がリラックスするタイミングが失われ、内臓の働きが低下したり、睡眠に支障をきたしたりします。 - 栄養の偏り

栄養は神経伝達物質の合成や、神経細胞の働きを支える土台となります。ビタミンB群やマグネシウム、必須アミノ酸が不足すると、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達に不具合が生じ、結果として感情や自律神経のバランスが乱れやすくなります。 - 運動不足

適度な運動は血流を促進し、呼吸を深め、交感神経と副交感神経の切り替えをスムーズにします。しかし、デスクワーク中心の生活や長時間の座位が続くと、呼吸が浅くなり、代謝も低下。結果として、自律神経の働きが鈍くなり、疲れが取れにくくなったり、冷えやこりが慢性化しやすくなります。 - 飲酒・喫煙

アルコールやニコチンは、一時的に神経を麻痺させる作用があり、摂取直後は「リラックスした」と感じることがあります。しかし、長期的には神経細胞にダメージを与え、自律神経系の反応を鈍らせる原因になります。特に毎日の習慣になっている場合は、神経系に慢性的な刺激が加わり続けている状態といえます。 - 思考過多・心配性

常に先のことを考えていたり、不安を抱えやすいタイプの方は、無意識に交感神経が優位な状態に偏ります。頭の中が常に緊張モードにあると、リラックスしようとしても副交感神経が働かず、入眠障害や食欲不振、過敏性腸症候群などの症状が現れやすくなります。

こうした生活習慣の積み重ねが徐々に自律神経を乱し、身体全体のバランスを崩していくと言われています。自律神経の調整は「特別なことをする」よりも、日常を整えることが何よりも大切なのだそうです。

栄養面から考えるアプローチ

自律神経の安定には次のような栄養素意識して摂取した方がよいと言われています。

| 養素 | 働き | 主な食材 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 神経の興奮を抑える、神経伝達に関与 | 豚肉、大豆、レバー、海苔など |

| ビタミンC | 抗ストレス・副腎の機能維持 | 柑橘類、ピーマン、ブロッコリー |

| マグネシウム | 筋肉の緊張緩和・精神安定作用 | アーモンド、バナナ、納豆など |

| GABA | リラックス効果・睡眠改善 | 発酵食品、緑茶、玄米など |

| トリプトファン | セロトニン(幸せホルモン)生成 | チーズ、豆腐、バナナなど |

本当にそうなの?

自律神経失調症の根本にある構造的な問題

一般的に、自律神経失調症というと「精神的ストレス」や「ホルモンバランスの乱れ」といった機能的な原因に注目が集まりがちです。しかし当院では冒頭に申し上げたように、根本原因は頭蓋骨のズレと考え、身体の構造的な側面にも着目し、身体のゆがみや緊張が自律神経の働きに直接影響を与えるという視点から施術を行っています。

頭蓋骨まわりの緊張とCSF循環の重要性

特に注目しているのが、頭蓋骨周囲の筋肉や皮膚、筋膜の「緊張」と「滑走不全(動きの悪さ)」です。こうした緊張状態が続くと、頭蓋内を流れる脳脊髄液(CSF:Cerebrospinal Fluid)の循環が滞り、自律神経の中枢である視床下部や延髄といった領域の働きに影響を与えると考えられています。

脳脊髄液は、脳と脊髄を保護し、栄養供給や老廃物の排出、そして神経の正常な活動を支える重要な液体です。その流れがスムーズであれば、自律神経のバランスは保たれやすくなりますが、逆に流れが滞ることで神経系全体が「うまく切り替えられない」状態に陥りやすくなるのです。

身体全体の歪みが神経環境に与える影響

頭だけでなく、背骨・骨盤・腹部・胸郭など、全身の筋膜や骨格のつながりもまた、自律神経の働きに深く関わっています。例えば、猫背や骨盤の前傾・後傾といった姿勢のクセがあると、胸部・腹部の内臓の可動性が制限され、横隔膜の動きが鈍くなってしまいます。これは呼吸の浅さを招き、副交感神経の働きを抑えてしまう要因となります。

また、筋膜は神経の通り道を形成しているため、構造的なアンバランスが神経の圧迫や刺激になり、自律神経の信号伝達を狂わせる可能性もあります。構造の乱れが慢性化している場合、いくら機能的アプローチ(食事・運動・睡眠)をしても根本的な回復にはつながらないのです。

構造と機能の両面からのアプローチが鍵

自律神経の不調に対して、本当に根本的な改善を目指すには、構造と機能の両面からアプローチすることが不可欠です。当院の施術では筋肉や筋膜の緊張を緩め、脳脊髄液の循環を促し、神経系が働きやすい身体環境を整えていきます。

当院の施術内容

鍼灸によるアプローチ

鍼灸は、東洋医学に基づく伝統的な施術法であり、単なる痛みの緩和にとどまらず、自律神経のバランスを整える力を持っています。経絡(けいらく)という体のエネルギーの通り道に沿って、鍼(はり)や灸(きゅう)を用いてツボ(経穴)に刺激を加えることで、体内の機能を調整していきます。

当院では特に、自律神経の乱れに悩まれている方に対して、交感神経と副交感神経のバランスを意識した施術を行っています。交感神経が過剰に働き続けることで引き起こされる不眠・動悸・緊張感といった症状に対し、副交感神経が優位に働きやすくなるような刺激を心がけています。

- 特定の経穴(ツボ)への精密な刺激:自律神経の調整に関与する代表的なツボを的確に選び、心身の安定をサポートします。

- 筋肉の緊張緩和と血流改善:深層のこわばりをゆるめることで、内臓機能や神経の働きを促進します。

- 体内の恒常性(ホメオスタシス)の回復:自己治癒力の引き出しを目的としたアプローチを重視しています。

「鍼は痛そう」「お灸は熱そう」といったイメージを持たれることもありますが、当院では刺激を最小限に抑えたやさしい施術を行っており、初めての方でもリラックスして施術を受けていただけます。心地よく眠ってしまう方もいらっしゃるほどです。

クラニオセイクラルセラピー(頭蓋仙骨療法)

クラニオセイクラルセラピーは、アメリカのオステオパシー医学から生まれた施術法で、頭蓋骨(クラニオ)と仙骨(セイクラム)を中心とした神経系へのソフトなアプローチが特徴です。手技は極めてやさしく、わずか5グラム程度の圧で身体の深部へ働きかけます。

この施術の目的は、脳脊髄液(CSF:Cerebrospinal Fluid)の流れを整えることです。脳脊髄液は、脳や脊髄を保護・栄養供給し、神経の働きを健全に保つための潤滑液のような存在です。その循環がスムーズであることが、自律神経の中枢に安定性をもたらします。

- 皮膚・筋膜の微細な動きに反応:わずかな張力の変化を読み取り、身体が求める調整方向に導きます。

- 脳や神経の緊張の解放:深い層のストレスをやさしく解除し、内側からリラックス状態へ。

- 無理のないタッチ:眠ってしまうほど穏やかな手技で、施術後は「ふっと楽になる」感覚を実感される方が多くいらっしゃいます。

鍼灸と併用することで、身体の表面と深部、そして構造と神経の両面から包括的に整えることが可能になります。「なんとなく調子が悪い」「いろいろ試したけど改善しない」そんな慢性不調に悩む方にこそ、このクラニオセイクラルセラピーの穏やかな力を実感していただきたいと考えています。

まとめ|全体を見て、根本を整える

自律神経の不調は、症状だけを見ていてもなかなか改善が難しいことがあります。頭痛、不眠、パニック障害、胃の不調など、それぞれは異なる問題のように見えても、根っこでは一つにつながっていることが多いのです。

木に例えるなら、どれだけ枝葉が異なって見えても、同じ「幹」から伸びています。

当院では、症状を枝葉としてとらえるのではなく、「幹=自律神経のバランス」を整えることに注力します。鍼灸とクラニオセイクラルセラピーという2つの柱を活かし、症状の背景にある構造と機能の乱れを整え、自然と回復に向かう体をつくることを目指しています。もし現在通われている院の治療方針に不安がございましたら、セカンドオピニオンをお勧めします。