⚪︎食後に胸がムカムカし、酸っぱい液が上がってくる。

⚪︎のどに違和感があり、声がかすれて出にくい。

⚪︎胃薬を飲んでも改善せず、ぶり返す。

⚪︎ストレスがかかると悪化する。

⚪︎朝までぐっすり眠れない、咳や吐き気で起きることがある。

この様な症状は典型的な逆流性食道炎の症状です。

医療機関などでは、上記の様な症状に投薬と食事管理が基本的に指示されます。

ですが「人によっては全く効かない」「すぐに症状が出てきてしまう」などのお悩みを持たれる方も珍しくありません。

その為、「精神的にかなりのストレスがかかった」「死ぬほど辛かった」と当院に来院される患者さんの声を聞いたこともあります。

当院ではこの様な逆流性食道炎や胃に不調を訴えられる方も来院されます。

その様な方達に対して「西洋医学的とは別の視点で体を診る、東洋的な鍼灸と独自の食事管理によるアプローチ」で逆流性食道炎を改善に導きます。

逆流性食道炎とは?

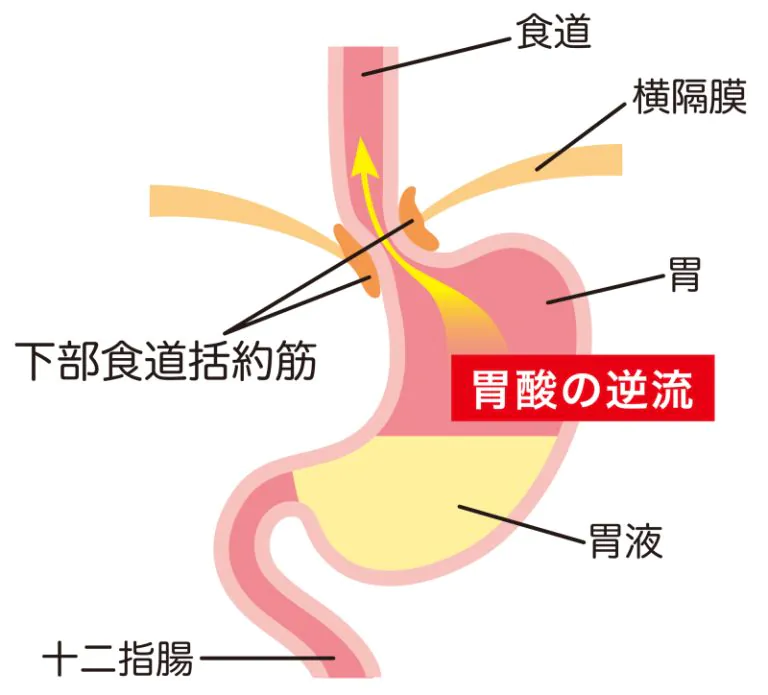

画像引用|ふじみの消化器科・内科クリニック|逆流性食道炎とは

⚪︎食後の胸やけが毎日続く

⚪︎喉がつかえる/違和感がある

⚪︎酸っぱいものがこみあげる

⚪︎夜中に咳で目が覚める

⚪︎声がかすれる、のどの炎症が気にな

逆流性食道炎とは、胃の内容物(主に胃酸)が食道に逆流することにより、食道に炎症を起こす上記の様な症状を引き起こす病気です。健康な人でも胃酸の逆流がみられることはありますが、時間が短いため問題になることはありません。逆流の時間が長くなると、食道の粘膜は胃酸に対し弱いため食道に炎症を起こすようになります。

この病気は成人の10〜20%がかかっていると推定されており、中でも中高年、特に高齢者に多くみられます。適切な治療を受けなかった場合には、症状が持続することにより生活に支障を来すことも知られています。

診断方法

⚪︎内視鏡検査

口または鼻から細い管(内視鏡)を食道に入れて、食道の粘膜の状態を直接観察します。

炎症などによる粘膜の傷害が認められれば逆流性食道炎と診断できます。検査前日の夜から食事の制限などがありますが、がんやその他の病気がないかどうかを確認するために必要な検査です。

⚪︎食道内pHモニタリング検査

鼻から管を通し、食道内の酸度(pH)を24時間継続的に測定します。胃液が逆流すると、食道内はpH4以下となり、その時間が1日の5%(72分)を超えると逆流が明らかであると診断されます。

⚪︎食道内圧測定検査

食道の動きや食道と胃の境目の筋肉(下部食道括約筋)の働きを測定することで、逆流の程度がわかります。

⚪︎レントゲン検査

下部食道括約筋のゆるみ具合をみることができます。また、食道がんの診断にも役立ちます。

治療方法

⚪︎投薬治療

胃酸の分泌を抑える薬、食道や胃の機能の正常化を促す薬、食道粘膜保護薬などを使用して治療します。

⚪︎生活習慣の改善

再発を防ぐためにも、逆流性食道炎の根本的な原因となっていることの多い生活習慣・食習慣を見直すことは非常に重要になります。

脂肪の多い食べ物や胃酸の分泌量を増やす食べ物を避け、食後すぐに横にならないようにしましょう。また、お腹を締め付ける服やベルトも避けてください。

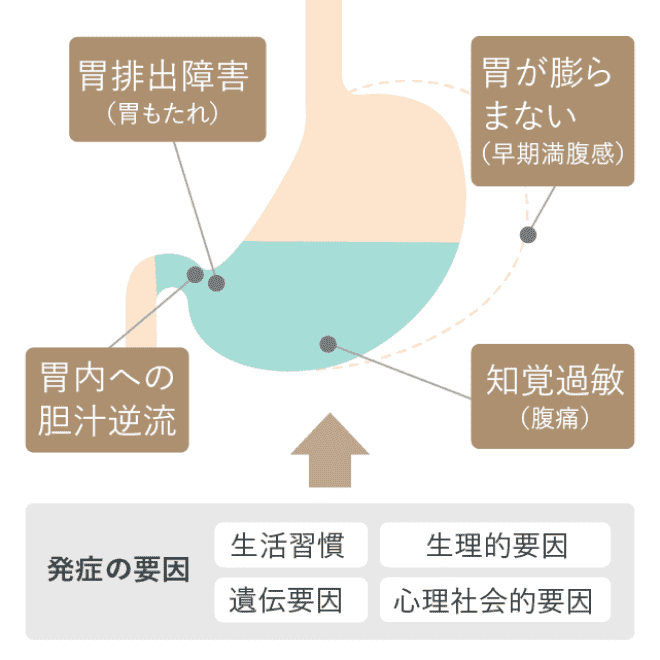

画像引用|Luz湘南辻堂・お腹と内視鏡のクリニック|機能性ディスペプシア

逆流性食道炎の種類

ひとえに逆流性食道炎と言っても大きく4つの分類に分けられます。

⚪︎逆流性食道炎

食道の粘膜の目に炎症が見え胸焼けがなどの症状があります。d

⚪︎非びらん性逆流性食道炎

食道の粘膜の目に炎症が見えないが胸焼けなどの症状があります。

⚪︎食道裂孔ヘルニア

胸とお腹を隔てる横隔膜の“食道裂孔”と呼ばれる穴から胃の一部が胸の方に飛び出す病気のことです。

⚪︎機能性ディスペプシア

原因がないのにもかかわらず、慢性的に心窩部痛や胃もたれなどの症状を認める病気です。

一般的に考えられている逆流性食道炎の原因

食道と胃のつなぎ目に下部食道括約筋という筋肉があり、食物が通過するとき以外は胃の入り口を締めて胃の内容物が食道に逆流しないように働いています。この筋肉が緩むと胃から食道への逆流が起こるようになります。

下部食道括約筋が緩む原因としては、加齢による変化、胃内圧の上昇(食べ過ぎ、早食いなど)、腹圧の上昇(肥満、衣服による締め付けなど)、高脂肪食などがあります。

当院が考える逆流性食道炎の原因

投薬などが効かない逆流性食道炎は胃だけに問題があるとは限りません。

「胃だけにアプローチする投薬では一時的な効果しか出ない」場合は胃以外にも原因があると考えています。

根本的に逆流性食道炎を改善させるためには

当院では実際の臨床の経験上、下記2つが逆流性食道炎の大きな原因になっていると考えています。

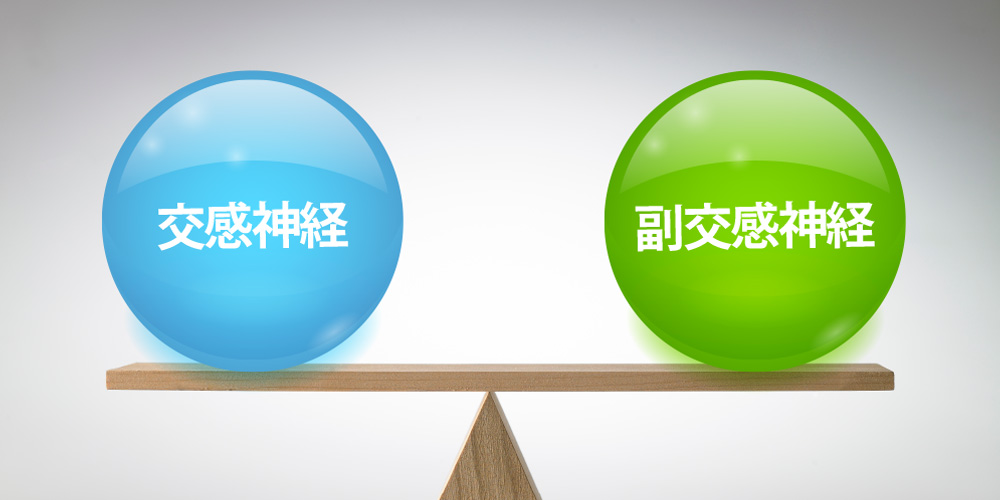

⚪︎自律神経の乱れ

自律神経が乱れると、身体の様々なところに不調が出ます。

不眠、めまい、全身倦怠、無気力、異常な眠気、喉のいがいが、喉のつまり、咳、胃の痛みなど、どの症状が出るかは人それぞれなのです。

この症状の一つとして発症するのが逆流性食道炎だと当院では考えています。

自律神経が乱れる原因は精神的なストレス、肉体的なストレスつまり疲労の蓄積です。

自分では気づかないうちにじわじわと疲労が溜まっていき、その疲労が自律神経の働きを狂わせているのです。

医師に処方された薬を一時的に服用することは悪いことではありませんが、まず自分の身体と心の疲労をとっていかなければなりません。

自己治癒能力を回復させることが一番大切だと考えます。

当院では頭や首、骨盤や背骨周りに鍼灸を施すことで自律神経の働きを上げていきます。

もちろん様々な部分へのアプローチが必要になります。とにかく自律神経の乱れを正常にすることが先決です。

無気力、マイナス思考になっている時に、自分で心や気持ちを無理に上げようとしたり、鼓舞しようとすると余計に症状は悪化します。

身体の調子がよくなってきて、身体症状が少しずつとれてくると、自然に気力もわいてきます。

⚪︎横隔膜の硬さ

横隔膜は、食道と胃の間に位置するインナーマッスルです。

食道は横隔膜を通って胃と接合するのですが、横隔膜の働きが弱化していて正常に動かないと、その接合部の筋肉(下部食道括約筋)がうまく働かず胃酸の逆流を引き起こしてしまいます。

この2つの要素が重なると、逆流性食道炎を発症しやすくなります。症状を繰り替えす方の場合、お薬で胃の状態をよくしても、この2つの原因が解決していないため、再発を繰り替えしてしまうというわけなのです。

当院でのアプローチ法

⚪︎自律神経を正常化させる鍼灸

当院では自律神経の乱れに対して体全体を診ることで投薬に頼らず逆流性食道炎を根本的に改善させることを目標に施術していきます。

自律神経の乱れには経験上、「体のコリ」が深く関係します。表面上のコリではなく深層部分に出来たコリを鍼で取り除くことが大切です。

体の深い部分にあるコリは様々な症状を引き起こす原因になるのです。この深い部分のコリを鍼で取り除くことで自律神経を正常化させていきます。

⚪︎横隔膜の働きを促す整体

横隔膜が動かないと食道の働きは悪くなります。

当院ではCSF=クラニオセイクラルと呼ばれる施術法を用いて横隔膜の硬さを取り除いていきます。

⚪︎独自の食事管理

ここでは簡単に説明しますが3ヶ月程度、加工食品をカットして頂きます。

加工食品とは基本的にスーパーで買える生鮮食品コーナー以外のものを指します。

※他にもありますが人によって変わりますので実際の施術時に説明させて頂きます。

この3ステップ法は当院でしか受けられないアプローチ法です。

この3ステップ法で投薬に頼らず逆流性食道炎を根本から改善に導きます。

逆流性食道炎にお悩みの方へ

逆流性食道炎の改善スピードには個人差がある為、焦らないことが大切になります。

自律神経を正常化させ食事管理を3ヶ月程度行うと必ず人間が本来持っている自己治癒能力が出てきて、今まで苦しんでいた逆流性食道炎の症状が取れていきます。

また3ヶ月程度は加工食品をカットして頂きますので精神的に負担がかかる方もいます。

ですが今後のことを考えると今まで蓄積された胃の疲労を取り除き一度リセットして頂くことが大切です。

鍼灸によるアプローチと食事管理で3ヶ月から半年で少しずつ症状が取れていき薬の量も減り症状が改善していくことを来院された方に実感していただいております。

今は辛くても逆流性食道炎は改善する症状です。諦めないでください。

ナイスボディー鍼灸治療院

代表 坂光佑太

03ー4530ー4198

〒143−0011

公式LINE→https://lin.ee/fr6nwp9

東京都大田区大森本町2丁目4−9パトリ大森1F

平和島駅東口徒歩3分 大森町駅徒歩8分 大森海岸駅徒歩15分 蒲田バス8分